Veja Aqui.

Deep Brain Stimulation / Parkinson

Objetivo: atualização nos dispositivos de “Deep Brain Stimulation” aplicáveis ao parkinson. Abordamos critérios de elegibilidade (devo ou não devo fazer? qual a época adequada?) e inovações como DBS adaptativo (aDBS). Atenção: a partir de maio/20 fui impedido arbitrariamente de compartilhar postagens com o facebook. Com isto este presente blog substituirá o doencadeparkinson PONTO blogspot.com, abrangendo a doença de forma geral.

sexta-feira, 25 de julho de 2025

quinta-feira, 24 de julho de 2025

HHS lança ambicioso programa de células-tronco para restaurar a função cerebral

18 de julho de 2025 - O governo federal está procurando pesquisadores que possam, em 5 anos, desenvolver tratamentos com células-tronco para reparar danos cerebrais causados por acidente vascular cerebral (AVC), neurodegeneração e trauma.

O programa Reparo Funcional do Tecido Neocortical (FRONT) premiará cientistas que conseguirem produzir tecido de enxerto comercialmente viável e desenvolver procedimentos de enxerto para recuperação funcional do cérebro, de acordo com uma solicitação de propostas emitida pela Agência de Projetos de Pesquisa Avançada para a Saúde, que faz parte do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA (HHS).

O programa terá como alvo específico a maior região do cérebro, o neocórtex, responsável pelo funcionamento cognitivo superior, incluindo atenção, pensamento, percepção e memória episódica. As autoridades disseram que o objetivo é desenvolver tecnologia para reparar danos a essa parte do cérebro causados por acidente vascular cerebral (AVC), traumatismo craniano ou outras condições neurodegenerativas.

“Não existe tecnologia para reparar tecidos danificados e restaurar completamente a função perdida”, afirmou Jean Hebert, PhD, gerente do programa FRONT, em um comunicado. “Isso permitirá que milhões de indivíduos com o que atualmente é considerado dano cerebral permanente recuperem funções perdidas, como controle motor, visão e fala.”

No entanto, a meta de desenvolver essa tecnologia em 5 anos é “muito, muito ambiciosa”, disse Brent E. Masel, MD, diretor médico nacional da Brain Injury Association of America e professor clínico de neurologia na University of Texas Medical Branch, em Galveston, Texas, ao Medscape Medical News.

“É o proverbial tiro à lua”, disse ele. “Levará mais de 4 ou 5 anos para que isso seja realizado.”

Notavelmente, não há menção no anúncio do HHS ou na solicitação de propostas sobre quanto dinheiro poderia ser concedido aos pesquisadores.

Os projetos financiados pelo programa FRONT utilizarão apenas células-tronco desdiferenciadas derivadas de adultos. Propostas que exijam o uso de tecido embrionário ou fetal humano ou tecido quimérico humano-animal não serão aceitas, de acordo com a solicitação.

As restrições quanto aos tipos de células-tronco a serem consideradas não devem ser um obstáculo, disse Masel.

“Quinze anos atrás, isso teria sido uma limitação”, disse ele, acrescentando que muitos pesquisadores agora trabalham com células desdiferenciadas derivadas de adultos.

Alguns pesquisadores estão avançando no uso de células-tronco em doenças cerebrais.

Conforme relatado pelo Medscape Medical News em abril, um grupo em Tóquio, Japão, e outro grupo no Memorial Sloan Kettering Cancer Center, na cidade de Nova York, relataram resultados positivos em estudos iniciais sobre o uso de células-tronco para produzir dopamina no cérebro de pacientes com doença de Parkinson.

Em maio de 2024, pesquisadores da Universidade Stanford, em Stanford, Califórnia, relataram na Academia Americana de Cirurgia Neurológica que um pequeno número de pacientes com AVC que receberam transplantes de células-tronco neurais recuperaram parte da função motora.

Pesquisadores interessados no programa FRONT têm até 18 de agosto para enviar um resumo da proposta. As propostas finais devem ser entregues até 25 de setembro.

Masel relatou que trabalha em uma rede de clínicas de reabilitação de lesões cerebrais com fins lucrativos. Fonte: medscape.

quarta-feira, 16 de julho de 2025

sexta-feira, 11 de julho de 2025

Hipotensão: Quando a pressão arterial baixa pode ser um alerta para a saúde

11-07-2025 - A pressão arterial baixa, conhecida como hipotensão, pode passar despercebida por muitas pessoas, mas, em alguns casos, merece atenção médica.

A pressão arterial é essencial para garantir que o sangue chegue a todos os órgãos e tecidos do corpo humano. No entanto, quando essa pressão está abaixo do considerado normal — ou seja, inferior a 120/80 mmHg — pode indicar um quadro de hipotensão.

Embora a hipotensão nem sempre represente um problema grave, quando acompanhada de sintomas, deve ser investigada. Tonturas ao levantar-se, desequilíbrio, desmaios, fadiga, visão turva e até dificuldades de concentração estão entre os sinais mais frequentes da condição.

Entre as causas mais comuns estão a gravidez (especialmente nos primeiros meses), uso de determinados medicamentos (como diuréticos e fármacos para hipertensão, Parkinson ou depressão), desidratação, reações alérgicas severas, problemas cardíacos e endócrinos, bem como carências nutricionais, como deficiência de vitamina B12 ou ácido fólico.

Especialistas recomendam que quem sofre de sintomas frequentes mantenha um registo detalhado dos episódios, incluindo o que estava a fazer no momento em que os sintomas surgiram, indica a CUF.

O tratamento varia de acordo com a causa subjacente. Em casos leves e sem sintomas, pode não ser necessário qualquer tipo de intervenção, no entanto, se a pressão arterial baixa estiver relacionada com medicamentos ou outras doenças, pode ser necessário ajustar o tratamento ou mesmo recorrer a medicamentos para estabilizar os níveis.

A prevenção também é possível através de mudanças simples no estilo de vida: levantar-se devagar, fazer refeições leves e frequentes, aumentar a ingestão de água, evitar longos períodos em pé ou sentado, e reduzir o consumo de álcool ou cafeína, especialmente ao final do dia. Fonte: noticiasdecoimbra.

FDA aprova tratamento bilateral com ultrassom focalizado para doença de Parkinson

8 de julho de 2025 - Pacientes com doença de Parkinson avançada agora têm a opção de receber ultrassom focalizado em ambos os lados do cérebro em duas sessões com intervalo mínimo de seis meses.

O tratamento para um dos lados foi liberado em 2021.

A Food and Drug Administration (FDA) dos EUA agora permitirá que pacientes com doença de Parkinson (DP) avançada recebam tratamento com ultrassom focalizado – como complemento ao tratamento medicamentoso – no segundo lado do cérebro. Esta decisão é um marco importante para a tecnologia, visto que a DP é uma doença sistêmica com sintomas como rigidez e discinesia, que podem afetar todo o corpo. Uma opção de tratamento bilateral não invasiva, como o ultrassom focalizado, será uma boa escolha para certos pacientes com DP avançada.

Afetando mais de um milhão de pessoas nos EUA, a DP é uma doença neurodegenerativa sem cura que frequentemente afeta ambos os lados do corpo. Os tratamentos tradicionais para sintomas motores incluem terapia medicamentosa e cirurgia invasiva (por exemplo, estimulação cerebral profunda ou lesão por radiofrequência).

Em dezembro de 2018, a FDA aprovou o dispositivo de ultrassom focalizado Exablate Neuro da Insightec para tratar a DP com predominância de tremor, que afeta aproximadamente 10 a 20% da população com Parkinson. Em novembro de 2021, essa aprovação foi ampliada para incluir aqueles que sofrem de sintomas de mobilidade, rigidez ou discinesia. Para certos pacientes, o ultrassom focalizado oferece uma alternativa não invasiva à cirurgia, com menor risco de complicações e menor custo. É importante observar que o ultrassom focalizado – e todas as terapias atuais – abordam apenas os sintomas da DP e não a doença primária.

Agora, pacientes que foram submetidos a tratamento com ultrassom focalizado em um lado podem ter o outro lado tratado pelo menos seis meses após o procedimento inicial. Esse procedimento para o segundo lado também é chamado de tratamento bilateral em estágios.

A decisão da FDA baseou-se em dados de um ensaio clínico conduzido em nove centros nos EUA, Europa e Ásia, que investigou a tractotomia palidotalâmica bilateral (PTT) em estágios em pacientes com DP e demonstrou resultados encorajadores. A Insightec indica que os resultados completos do estudo devem ser publicados ainda este ano.

"Este é um marco tremendo não apenas para a área do ultrassom focalizado, mas também para os pacientes que sofrem desta doença debilitante", disse o presidente da fundação, Dr. Neal F. Kassell. "Parabenizamos a equipe da Insightec e todos os pesquisadores, incluindo o Dr. Daniel Jeanmonod, que foram pioneiros com sucesso nesta técnica de PTT." Fonte: fusfoundation.

quinta-feira, 10 de julho de 2025

Acendendo a esperança

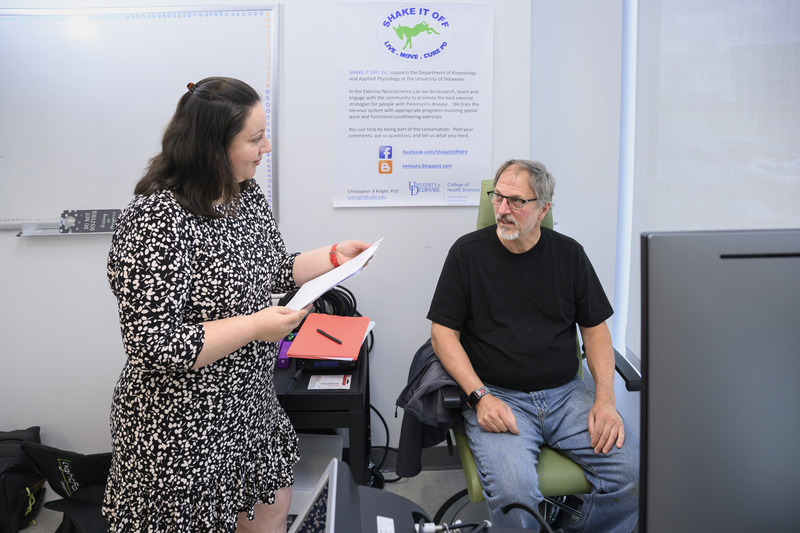

Sara Penuela Rodriguez (à esquerda), doutoranda interdisciplinar em neurociência, administra terapia com laser infravermelho como parte de um estudo cego que investiga seu potencial para tratar os sintomas do Parkinson, melhorando o metabolismo celular e aumentando o fluxo sanguíneo.

10 de julho de 2025 - Estudo da UD explora terapia a laser para tratar o Parkinson

Tim Hihn, de 64 anos, notou pela primeira vez uma contração muscular significativa no braço direito há vários anos. Ele foi diagnosticado com doença de Parkinson (DP) em 2021. Desde então, o produtor de cogumelos de sexta geração, semi-aposentado, de West Grove, Pensilvânia, também notou mudanças cognitivas.

“Eu costumava realizar várias tarefas ao mesmo tempo com facilidade. Agora, preciso me concentrar em uma tarefa de cada vez”, disse Hihn.

Em busca de ajuda, Hihn se juntou a um estudo de pesquisa na Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Delaware. Várias vezes por semana, ele usa um capacete equipado com sensores projetados para estimular o cérebro com terapia a laser.

"É como o calor do sol na cabeça", disse ele.

O estudo é cego, então os participantes não sabem se estão recebendo terapia a laser ou um placebo. Mesmo assim, após 18 sessões ao longo de seis semanas, Hihn acredita ter notado mudanças.

"Coisas em que eu costumava ser bom, como matemática, memória e organização, agora sou melhor", disse ele.

A ciência por trás da intervenção

A tecnologia de laser infravermelho é usada há décadas para tratar lesões em tendões e músculos.

"Arremessadores da MLB a usam antes dos jogos para aumentar o metabolismo no braço, o que parece ter um efeito na prevenção de lesões", disse John Jeka, professor de cinesiologia e fisiologia aplicada (KAAP). "Agora, estamos explorando como a mesma tecnologia pode beneficiar o cérebro."

Em Newark, Brian Pryor, cofundador e CEO da NeuroThera, estuda a fotobiomodulação como tratamento para transtorno depressivo maior e traumatismo cranioencefálico, onde se mostrou bastante promissora, bem como para Alzheimer e DP.

“Todo mundo conhece alguém afetado por essas doenças, e essas pessoas estão desesperadas por melhores resultados”, disse Pryor. “A laserterapia tem um potencial enorme.”

Pryor está colaborando com a Jeka e os copesquisadores Thomas Buckley e Roxana Burciu, ambos professores da KAAP, para estudar os efeitos da laserterapia na DP.

O objetivo é melhorar os sintomas, atuando em regiões do cérebro afetadas pelo Parkinson, como o córtex frontal, que auxilia na função executiva e na memória, além de controlar o comportamento motor.

“Vários estudos demonstraram que a laserterapia pode penetrar no tecido cerebral, melhorando o metabolismo celular e aumentando o fluxo sanguíneo”, disse Burciu. “Esperamos que isso leve a melhorias na mobilidade, no equilíbrio e na função executiva.”

O estudo é único porque inclui um grupo placebo, o que ajuda a determinar se os efeitos observados são devidos à terapia em si, e não a expectativas ou fatores não relacionados. Os participantes também são testados sem medicação, pois a medicação pode mascarar ou confundir as alterações relacionadas ao tratamento.

“Queremos entender os efeitos do tratamento na doença sem a influência da medicação”, disse Jeka.

Alguns participantes do estudo também combinam terapia a laser com exercícios estruturados.

“O exercício pode complementar a medicação no controle dos sintomas”, disse Burciu. “Queremos ver se a terapia a laser, isoladamente ou combinada com exercícios estruturados, pode levar a melhorias maiores na função motora do que qualquer uma das abordagens isoladamente.”

Para mensurar os resultados, os pesquisadores usam tecnologia vestível para rastrear movimentos e atividades. Os pacientes também passam por testes cognitivos três meses após a última sessão de terapia a laser para avaliar os potenciais benefícios a longo prazo.

O estudo exploratório é financiado pelo Big Ideas Challenge da UD e pelo Instituto de Biotecnologia de Delaware.

“Este financiamento é crucial e nos ajuda a reunir os dados piloto necessários para buscar subsídios maiores”, disse Jeka.

Treinando a próxima geração de pesquisadores

A doutoranda Sara Penuela Rodriguez, que estuda neurociência interdisciplinar, administra as sessões de terapia a laser. Ela veio para a UD de uma pequena faculdade de artes liberais com experiência prévia em laboratório e agora está adquirindo um valioso treinamento prático em um ambiente de pesquisa de Nível 1.

“O STAR Campus oferece uma experiência de pesquisa de nível internacional para estudantes como Sara”, disse Jeka.

Inicialmente interessada em psicologia, Penuela Rodriguez ficou fascinada pela função motora e mudou seu foco para a neurociência.

“A DP não estava no meu radar, mas me apaixonei por este trabalho e por ajudar as pessoas por meio da pesquisa”, disse ela.

Ela está aprendendo não apenas a conduzir pesquisas, mas também a interagir com populações clínicas sensíveis.

“Trabalhar com pessoas com DP é um privilégio”, disse Burciu. “Isso nos lembra do lado humano da ciência — as pessoas reais por trás dos dados. Oferece a estudantes de doutorado como Sara insights inestimáveis e aprofunda a compreensão de maneiras que livros didáticos e palestras simplesmente não conseguem.”

Avançando na ciência

Pesquisadores planejam testar um novo capacete que estimula simultaneamente os córtices frontal e motor.

“Espero que tenha um efeito mais forte”, disse Jeka. “Mas levará anos para determinar.”

Estudos futuros também podem utilizar ressonância magnética e biomarcadores sanguíneos para rastrear as alterações fisiológicas associadas à DP.

Se a terapia a laser se provar uma intervenção valiosa que pode modificar a função motora e cognitiva e melhorar a qualidade de vida, os pesquisadores querem torná-la mais amplamente acessível. Embora Pryor não espere que os capacetes de terapia a laser se tornem dispositivos domésticos nos próximos anos, a NeuroThera pretende disponibilizá-los em ambientes médicos.

“Com a dosagem que estamos administrando, provavelmente continuará sendo uma ferramenta clínica”, disse Pryor. “Se os ensaios clínicos forem bem-sucedidos e as seguradoras cobrirem o custo do tratamento, ele poderá se tornar mais acessível.”

O recrutamento para o estudo sobre Parkinson da UD está em andamento. Para saber mais sobre a elegibilidade, envie um e-mail para Sara Penuela Rodriguez em penuelas@udel.edu ou consulte o Registro de Doença de Parkinson da UD para saber mais sobre todas as pesquisas sobre DP em andamento na instituição. Fonte: udel.

quarta-feira, 9 de julho de 2025

Cientistas revertem sintomas de Parkinson em camundongos: ‘surpresos com o sucesso’

09 / 07 / 2025 - Cientistas da Universidade de Sydney, na Austrália, revertem os sintomas de Parkinson em camundongos depois de descobrirem uma nova proteína cerebral e também uma forma de modificá-la para tratar a doença.

O estudo mais recente da equipe, liderada pela Professora Kay Double, do Centro de Cérebro e Mente, foi publicado na Acta Neuropathologica Communications e constatou que um tratamento medicamentoso com cobre contra a proteína SOD1 defeituosa melhorou a função motora em camundongos.

“Todos os camundongos que tratamos apresentaram uma melhora drástica em suas habilidades motoras, o que é um sinal realmente promissor de que o tratamento também pode ser eficaz no tratamento de pessoas com doença de Parkinson”, disse o Professor Double em um comunicado à imprensa.

Proteína defeituosa

Foi mais de uma década de estudos sobre os mecanismos biológicos ligados à doença, que é a segunda condição neurológica mais comum depois da demência. Em 2017, eles identificaram pela primeira vez a presença de uma forma anormal de uma proteína — chamada SOD1 — no cérebro de pacientes diagnosticados com doença de Parkinson.

Normalmente, a proteína SOD1 proporciona benefícios protetores ao cérebro, mas em pacientes com Parkinson ela se torna defeituosa, fazendo com que a proteína se aglomere e danifique as células cerebrais.

“Esperávamos que, ao tratar essa proteína com defeito, pudéssemos melhorar os sintomas semelhantes aos do Parkinson nos camundongos que estávamos tratando – mas até nós ficamos surpresos com o sucesso da intervenção”.

O estudo

O estudo envolveu dois grupos de camundongos com sintomas semelhantes aos do Parkinson. Um grupo foi tratado com um suplemento especial de cobre por três meses, enquanto o outro recebeu um placebo.

Ao longo do estudo (que foi parcialmente financiado pela Fundação Michael J. Fox), os camundongos que receberam apenas o placebo apresentaram uma redução em seus sintomas motores.

Os camundongos que receberam o suplemento especial de cobre, no entanto, não desenvolveram problemas de movimento. “Os resultados superaram nossas expectativas”, disse o Professor Double.

Retardar a progressão da doença

A descoberta foi comemorada, mas os cientistas dizem que precisam fazer mais estudos.

“Com a realização de mais estudos, essa abordagem de tratamento poderá retardar a progressão da doença de Parkinson em humanos.”

Atualmente, não há cura conhecida, apenas tratamentos limitados para a doença de Parkinson, uma doença degenerativa na qual as células produtoras de dopamina no cérebro morrem.

Isso leva a uma série de sintomas, incluindo tremores, rigidez muscular, lentidão de movimentos e comprometimento do equilíbrio.

Esperança dos cientistas

Os pesquisadores estão esperançosos:

“Assim como os pesquisadores descobriram com o HIV, a doença de Parkinson é uma condição complexa que provavelmente requer múltiplas intervenções. Um único tratamento pode ter um pequeno efeito quando usado isoladamente, mas, quando combinado com outras intervenções, contribui para uma melhora geral significativa na saúde.”

O próximo passo dos pesquisadores é identificar a melhor abordagem para atingir a proteína SOD1 defeituosa em um ensaio clínico, o que pode ser o início de uma nova terapia para retardar o desenvolvimento da doença de Parkinson, informou o GNN.

"E um sinal promissor de que o tratamento também pode ser eficaz no tratamento de pessoas com doença de Parkinson”, disse o Professor Double. - Fonte: sonoticiaboa.

Medicamento para Parkinson é eficaz no tratamento da depressão persistente

Um medicamento usado para a doença de Parkinson demonstrou ser eficaz na redução dos sintomas de depressão difícil de tratar, em um estudo liderado pela Universidade de Oxford.

08/07/2025 - No maior ensaio clínico até o momento, descobriu-se que o pramipexol é substancialmente mais eficaz do que um placebo na redução dos sintomas de depressão resistente ao tratamento (DRT) ao longo de quase um ano, quando adicionado à medicação antidepressiva em andamento.

O estudo, apoiado pelo Instituto Nacional de Pesquisa em Saúde e Cuidados (NIHR) e publicado no The Lancet Psychiatry, incluiu 150 pacientes com depressão resistente ao tratamento, com números iguais recebendo 48 semanas de pramipexol ou um placebo, juntamente com medicação antidepressiva contínua.

No geral, o grupo que tomou pramipexol apresentou uma redução significativa e substancial dos sintomas na décima segunda semana de tratamento, com os benefícios persistindo ao longo de um ano. No entanto, também houve efeitos colaterais significativos, como náuseas, distúrbios do sono e tonturas, com cerca de uma em cada cinco pessoas que tomaram pramipexol abandonando o estudo como resultado.

O professor Michael Browning , do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Oxford e líder do grupo de trabalho em Transtornos de Humor da Missão de Colaboração em Pesquisa Translacional e Saúde Mental do NIHR (MH-TRC), que liderou o estudo, disse: "Tratar efetivamente pessoas que não responderam às intervenções de primeira linha para depressão é um problema clínico urgente e há muito tempo há uma necessidade urgente de encontrar novos tratamentos.

'Essas descobertas sobre o pramipexol são um avanço significativo para pacientes para os quais antidepressivos e outros tratamentos e terapias não funcionaram.

O pramipexol é um medicamento aprovado para o tratamento da doença de Parkinson e atua aumentando a dopamina, substância química do cérebro. Isso difere da maioria dos outros medicamentos antidepressivos, que atuam na serotonina cerebral, e pode explicar por que o pramipexol foi tão útil neste estudo.

'Agora precisamos de mais pesquisas focadas na redução dos efeitos colaterais do pramipexol, avaliando sua relação custo-eficácia e comparando-o com outros tratamentos complementares.'

Pesquisas anteriores sobre o uso do medicamento para depressão se mostraram promissoras, mas até agora havia dados limitados sobre seus resultados em longo prazo e efeitos colaterais.

As diretrizes atuais para pessoas com depressão resistente ao tratamento recomendam adicionar novos tratamentos, como lítio ou antipsicóticos, ao tratamento antidepressivo em andamento, mas esses tratamentos têm eficácia limitada e não funcionam para todos.

Phil Harvey, 72, de Oxfordshire, foi diagnosticado com depressão há 20 anos e tentou diversos comprimidos e terapia, mas nada funcionou. Ele acabou tendo que se aposentar por um ano antes de se aposentar. Ele começou o estudo em 2022.

Ele disse: "Em poucas semanas, senti os efeitos, foi incrível. Mantive um diário que eles nos deram sobre como estava meu humor, minha motivação e como melhorou. Isso estava me tirando daquele buraco negro em que estou há anos."

Os participantes foram recrutados em todo o país, inclusive como parte das clínicas de transtornos de humor da Missão MH-TRC, financiadas pelo NIHR, sediadas em Oxford, mas espalhadas por todo o país. As clínicas avaliam pacientes com transtornos de humor de difícil tratamento, de forma eficiente e em grande parte remota, e oferecem a eles a possibilidade de participar de estudos de pesquisa. A rede também pode apoiar serviços de atenção primária, fornecendo avaliação e aconselhamento terapêutico para pacientes que não responderam ao tratamento inicial.

Este novo artigo ' Aumento do pramipexol para a fase aguda da depressão unipolar resistente ao tratamento: um estudo randomizado, duplo-cego e controlado por placebo no Reino Unido' foi publicado no The Lancet Psychiatry. Fonte: maisconhecer.

Pego-me desejando que meu pai lutasse mais contra o Parkinson.

Justo ou não, quero que ele tome mais medidas contra a piora dos sintomas.

9 de julho de 2025 - Meu tempo com meu pai é limitado pela distância geográfica: ele mora em Michigan, enquanto eu moro no Colorado. Quando vou visitá-lo em casa, o declínio do Parkinson parece mais óbvio para mim do que para aqueles que o acompanham diariamente. Então, quando me encontro em sua sala de estar, monitorando suas mudanças, sinto uma urgência.

Seus tremores parecem piorar quando vou para casa. E ele fala menos. (Papai sempre foi um homem de poucas palavras, mas suspeito que suas crescentes dificuldades de fala o tornaram ainda menos propenso a participar das conversas em casa.) Observar os altos e baixos do Parkinson dele me faz sentir que ele deveria se esforçar mais. Ou que, se ele simplesmente adicionasse mais rotinas à mistura, o ritmo de sua degeneração poderia diminuir.

Desde o diagnóstico em 2013, meu pai adotou uma série de novos hábitos. Ele nunca foi muito de frequentar academia quando eu era criança (talvez ter seis filhos já bastasse tempo de academia), mas o diagnóstico o encorajou a mudar a maneira como se movimentava. Ele começou a lutar boxe e manteve a rotina até a pandemia fechar sua filial local da Rock Steady Boxing. Depois, ele fez uma pausa, na esperança de abrir uma nova aula de boxe.

Hoje, ele ainda frequenta aulas de mobilidade e condicionamento físico duas vezes por semana. Tenho orgulho do trabalho que ele faz. Mas às vezes ainda sinto que não é suficiente.

Se eu estivesse no comando... e não estou

Se ele está com mais dificuldade para falar, não deveria tentar falar mais em vez de menos? Se ele está perdendo flexibilidade, não deveria combater a perda frequentando uma aula de ioga, além das outras aulas que faz? Ele não deveria lutar?

Sei que não é justo projetar minhas expectativas no meu pai. A verdade é que ele provavelmente está fazendo o melhor que pode. Mas sempre há uma parte incômoda em mim que sente que a força de vontade que meu pai demonstra enquanto luta contra a doença é proporcional ao tempo que me resta com ele.

Talvez haja uma correlação. Talvez não.

E, no fim das contas, não acho que seja eu quem decida como meu pai deve passar o tempo que lhe resta no planeta, mesmo que isso signifique abrir mão do tempo extra. Tudo o que posso fazer é decidir o que fazer com a minha própria vida e com o tempo que me resta. Fonte: parkinsonsnewstoday.